Cosa beve James Bond, come leggere R.D., i prezzi e le edizioni speciali Bollinger, i 17 Grand Cru, lo Champagne più prestigioso, le marche migliori, le idee regalo e l’eccellenza italiana nel metodo classico.

Che Champagne beveva 007?

Quando si parla di stile, l’immaginario collettivo associa immediatamente James Bond a rituali che hanno fatto la storia del cinema: cocktail serviti con nonchalance, smoking su misura, orologi iconici e una netta preferenza per lo Champagne come simbolo di eleganza funzionale alla narrazione. Fra le tante etichette evocate nella saga, la relazione più stretta e riconoscibile è quella con Bollinger, una Maison che incarna struttura, profondità e un understatement molto “british” pur essendo francese. La partnership cinematografica ufficiale nasce nel 1979 con Moonraker, ma l’affinità di stile è precedente: Bond sceglie uno Champagne che non abbaglia con effetti speciali ma convince per sostanza, equilibrio, tenuta a tavola e carisma aromatico. Nel linguaggio filmico, la bottiglia non è solo scenografia: è un oggetto narrativo che segnala svolte di trama, seduzione controllata, celebrazioni di missioni andate a segno. In termini di servizio, la regia allude spesso a dettagli che un appassionato coglie al volo: temperature di 8–10 °C per esaltare finezza e tensione, calici a tulipano per ampliare i profumi, stappature discrete senza “effetto tropico”. Perché proprio Bollinger? La risposta è gustativa e identitaria. Molte cuvée della Maison privilegiano percentuali importanti di Pinot Noir, legno ben dosato, lunghi affinamenti sui lieviti: elementi che generano vinosità, texture ampia, spina acida integra e un ventaglio aromatico che si muove con autorevolezza tra frutta matura, pan brioche e cenni tostati. È il profilo ideale per la tavola, dai crostacei alle carni bianche, e per scene sofisticate in cui il lusso dev’essere più percepito che urlato. Il risultato è che “lo Champagne di Bond” diventa, per estensione, un paradigma: se vuoi comunicare controllo, buongusto e una punta di audacia, ordina Bollinger. Questo non esclude apparizioni di altre Maison nella saga, ma consolida l’idea di un abbinamento che ha superato il product placement per farsi cultura pop. Sul piano SEO, la query “che Champagne beveva 007” intercetta utenti in cerca di una risposta rapida; offrire contesto – partnership, stile gustativo, rituale di servizio – aumenta il tempo di permanenza e la probabilità di conversione verso ricerche correlate su cuvée, annate e cofanetti speciali. In definitiva, Bond beve uno Champagne che racconta competenza e classe: non un capriccio scenico, ma un gesto coerente con il suo personaggio, la cui arma più elegante resta, spesso, il calice giusto al momento perfetto.

Qual è il prezzo del Bollinger B13 2013?

Bollinger B13 2013 è una creazione celebrativa che sintetizza lo spirito di un millesimo fresco in Champagne, capace di coniugare tensione agrumata e profondità tipica della Maison. L’acronimo “B13” sta per “Bollinger 2013” e racconta una filosofia: custodire in bottiglia l’energia verticale dell’annata senza rinunciare a struttura, materia e complessità. Quando si chiede “quanto costa”, occorre ricordare come funziona il mercato del fine wine. I prezzi non sono monolitici e dipendono da canali (enoteche fisiche, e-commerce specializzati, case d’asta), formati (0,75 L, magnum), packaging (astuccio standard o cofanetti), condizioni di conservazione e disponibilità residua. Essendo un’edizione speciale, B13 tende a collocarsi in una fascia premium ma ancora accessibile per chi vuole salire un gradino rispetto alle cuvée non millesimate. Le oscillazioni si accentuano col tempo: più un’edizione limitata si fa rara, più il mercato secondario la rivaluta, creando differenziali anche sensibili tra listini. Per l’utente orientato all’acquisto, tre consigli pratici: 1) verificare la reputazione del rivenditore e le condizioni di stoccaggio (catena del freddo, imballi anti-shock, resi); 2) confrontare il prezzo per singola bottiglia con eventuali bundle o casse (talvolta più convenienti); 3) considerare l’orizzonte di bevuta. Se l’obiettivo è bere entro 12–24 mesi, scegliere un fornitore con rotazione rapida garantisce maggiore freschezza in scaffale; se si intende conservare, meglio orientarsi su magnum e su venditori che certificano provenienza e movimentazioni. A livello sensoriale, B13 2013 parla un linguaggio nitido: agrumi, mela verde, gesso, fiori bianchi, accenni di nocciola e un sorso incisivo ma armonico, pronto per crudità di mare, tartare di ricciola, capesante scottate, tempura finissima o un risotto agli agrumi. Questo storytelling di abbinamenti aumenta la percezione di valore e aiuta l’utente a immaginare la bottiglia nel proprio contesto di consumo. In chiave SEO, rispondere alla query prezzo con un’analisi di variabili d’acquisto, senza bloccare l’informazione su un numero che invecchia, è la strategia migliore per restare pertinenti nel tempo e per ridurre il tasso di rimbalzo: l’utente trova risposta e strumenti per decidere. In sintesi, il prezzo di Bollinger B13 2013 riflette la sua natura di edizione limitata: premium ma ragionevole, perfetto come regalo “con storia” o come upgrade di qualità per una cena speciale.

Qual è il prezzo del Bollinger R.D. 2007?

Bollinger R.D. 2007 appartiene alla categoria delle cuvée “Récemment Dégorgé”, dove il valore è dato non solo dal nome ma soprattutto dal tempo: lunghissima maturazione sui lieviti e sboccatura recente, così da offrire nel calice la massima combinazione di complessità e freschezza. Parlare di prezzo in questo segmento significa considerare parametri ulteriori rispetto alle etichette standard. Incidono infatti la data di dégorgement riportata in retroetichetta (diverse sboccature della stessa annata possono avere comportamenti gustativi differenti), l’integrità della capsula, la presenza di cofanetti e accessori originali, e soprattutto il formato (magnum e jeroboam sono spesso valutati con un premium per capacità d’invecchiamento e impatto collezionistico). Il mercato primario – rivenditori autorizzati e enoteche di riferimento – tende a mantenere un posizionamento coerente con la caratura della cuvée; il mercato secondario – aste, rivendite private – riflette invece scarsità residua, domanda internazionale e trend stagionali (ad esempio, picchi in prossimità delle festività). Per chi desidera acquistare, conviene porre attenzione a tre aspetti: provenienza tracciabile (fatture, storici di stoccaggio), logistica (spedizioni a temperatura controllata, assicurazione su danni), finalità (stappo a breve vs. cantina di medio periodo). L’esperienza sensoriale di R.D. 2007 giustifica il posizionamento: profumi di agrumi candidi, pan brioche, nocciola e cenni di spezia dolce; bocca ampia, cremosa, con perlage finissimo e una spina acida che rende il sorso al tempo stesso autorevole e scattante. A tavola, funziona con piatti ad alto coefficiente gastronomico: capasanta e beurre noisette, astice in bisque leggera, vol-au-vent ai funghi, quaglia arrosto o una sogliola alla mugnaia. In ottica SEO, la query “prezzo R.D. 2007” cattura un utente a elevata intenzione d’acquisto; offrire un quadro completo, anziché una cifra destinata a diventare obsoleta, aumenta credibilità e soddisfazione. Conclusione: il prezzo di Bollinger R.D. 2007 è il biglietto d’ingresso a un’idea di lusso misurato, dove la pazienza diventa ingrediente attivo e la freschezza del dégorgement esplode in definizione aromatica. È una scelta per chi cerca non solo un’etichetta importante, ma una storia di tempo da bere con consapevolezza.

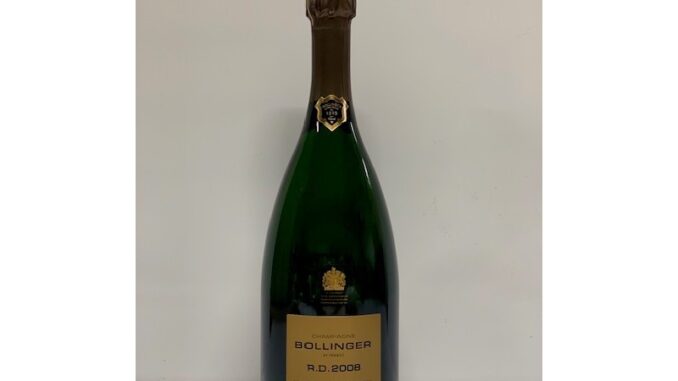

Cosa vuol dire Bollinger R.D.?

R.D. significa Récemment Dégorgé, cioè “sboccato di recente”. In Champagne, la sboccatura è il passaggio in cui, dopo la seconda fermentazione in bottiglia e la lunga maturazione sui lieviti, si espelle il deposito e si completa con il liqueur d’expédition. La filosofia R.D. di Bollinger spinge questo concetto all’eccellenza: mantenere il vino sui lieviti per molti anni – spesso oltre un decennio – e procedere alla sboccatura poco prima della commercializzazione. Il motivo è semplice e potente: unire la complessità terziaria derivante dalla lunga autolisi (pane, frutta secca, tostature, miele, spezie) alla freschezza e definizione che solo un dégorgement recente può garantire. Il risultato è uno Champagne capace di respirare profondità e al contempo di muoversi con slancio, sostenuto da una spalla acida perfettamente integra. In termini tecnici, la lunga permanenza sui lieviti finisce per levigare il perlage, ampliare la texture e incastonare gli aromi in una trama finissima; la sboccatura recente preserva nitidezza e allunga l’eco gustativa. È un equilibrio delicato che richiede selezione scrupolosa delle uve (con ruolo chiave del Pinot Noir), uso sapiente del legno laddove previsto e un controllo millimetrico dei tempi. Culturalmente, R.D. parla all’appassionato che vuole capire come è stato ottenuto un certo profilo, non solo che cosa c’è nel bicchiere: leggere il dégorgement code, confrontare sboccature diverse della stessa annata, decidere quando aprire in funzione del piatto o dell’occasione. Se desideri un riferimento concreto a questa filosofia nella sua espressione moderna, ecco un punto di acquisto logico e pertinente: una bottiglia di Bollinger R.D. Extra Brut Millesimato 2008 (0,75 L), annata dal profilo teso e gessoso, spesso indicata come esemplare per comprendere l’equilibrio tra complessità e freschezza tipico del Récemment Dégorgé. Il link è inserito qui perché il contesto è esplicativo del significato tecnico e sensoriale della sigla: dalla teoria si passa alla pratica con un millesimo iconico. Per il servizio, prediligi 10–12 °C e un calice ampio da Champagne (non flute stretto), attendi qualche minuto di ossigenazione e abbina a piatti con grassezza elegante: tartare di ricciola, cappesante, astice al burro nocciola, o vol-au-vent. Così la firma R.D. rivela tutta la sua tridimensionalità.

Qual è lo Champagne preferito da Gianni Agnelli?

Parlare di Gianni Agnelli significa evocare un canone estetico fatto di misura, ironia e lusso non ostentato. Trasposto nel calice, questo stile si traduce in Champagne classici e d’annata, capaci di coniugare eleganza formale e profondità gustativa. Le cronache mondane e le memorie di chi frequentava i suoi tavoli raccontano un gusto incline a cuvée iconiche ma mai urlate, coerenti con cene in cui il vino è parte della conversazione, non protagonista vanitoso. È dunque naturale associare l’Avvocato a Maison storiche – Dom Pérignon, Bollinger, Louis Roederer – e a interpretazioni di Chardonnay puro (Blanc de Blancs) provenienti da villaggi come Avize e Le Mesnil, dove il gesso scolpisce vini di luce e precisione. L’idea non è il marchio come status, ma la coerenza gustativa come cifra: annate “giuste”, bottiglie servite alla temperatura corretta, calici adeguati e abbinamenti che trasformano il lusso in armonia. Immagina una tavola torinese o caprese: crudités di mare, risotto agli agrumi e crostacei, vitello tonnato alleggerito, sogliola alla mugnaia, formaggi a latte crudo. Qui lo Champagne accompagna, cuce, valorizza – mai stordisce. In termini SEO, la domanda “qual era lo Champagne preferito” ha una forte componente di brand intent; rispondere valorizzando stile e coerenza, invece che ridurla a una singola etichetta, fa atterrare l’utente su un’informazione utile e condivisibile, che lo guida a ricerche correlate (Blanc de Blancs, Grand Cru, cuvée d’annata). È altrettanto efficace proporre un profilo sensoriale: finezza floreale, agrumi, mandorla fresca, pan brioche sottile, con finale gessoso; dettagli che l’utente può riconoscere quando degusta. In definitiva, “lo Champagne di Agnelli” non è un feticcio ma una grammatica: bottiglie iconiche sì, ma scelte per misura e qualità. E proprio questa coerenza – insieme alla leggerezza con cui veniva indossata – spiega perché, ancora oggi, il suo nome resti un benchmark di stile quando si parla di calici importanti.

Quanto costa il Bollinger 007?

Le edizioni Bollinger 007 sono un laboratorio perfetto di desiderabilità: un grande Champagne, un design narrativo e una tiratura limitata che parla ai collezionisti. Ogni release legata a un film di James Bond combina contenuto enologico solido (cuvée selezionate, spesso millesimate), packaging di forte impatto (cofanetti ispirati alla scenografia e ai gadget della saga) e una storia iconica capace di alimentare la domanda. Discutere di costo significa tenere insieme questi tre piani. A parità di vino, il differenziale 007 deriva da fattori collezionistici: completezza del set (astuccio, fascette, libretti), eventuale numerazione, stato del cofanetto e, soprattutto, formato (magnum e formati speciali attirano premi di prezzo significativi). Il timing incide: subito dopo l’uscita cinematografica la domanda è altissima e può generare tensioni di disponibilità; col passare dei mesi il valore si assesta in funzione della rarità residua e del gradimento del film specifico. Per orientarsi, conviene definire la finalità d’acquisto: bere entro 12–24 mesi o collezionare. Nel primo caso, confrontare il rapporto valore/esperienza con cuvée equivalenti non “brandizzate” aiuta a capire quanto del prezzo sia legato all’universo Bond; nel secondo, diventano decisivi integrità del set e tracciabilità della provenienza. Un’altra considerazione è logistica: spedizioni a temperatura controllata e imballaggi adeguati sono fondamentali quando il prezzo della bottiglia incorpora un forte valore emozionale. A tavola, le edizioni 007 mantengono la versatilità tipica della Maison: crostacei, carni bianche, funghi, cucina giapponese essenziale. In ottica SEO, la query “quanto costa Bollinger 007” è transazionale: offrire una guida decisionale passo-passo (canali, formati, tempistiche, conservazione) migliora il soddisfacimento dell’intento e mantiene il contenuto evergreen, evitando cifre che invecchiano rapidamente. Conclusione: non esiste un unico prezzo per “Bollinger 007”, esiste un ventaglio che riflette contenuto, contenitore e mito. Paghi il vino e paghi la storia che racconti quando lo apri: per molti, è proprio questo il valore.

Che champagne bevono i ricchi?

La domanda è ricorrente e, in chiave SEO, fortemente attrattiva: “che champagne bevono i ricchi?” La risposta non è uno spot ma una mappa. Gli high spender si muovono lungo tre direttrici: icone riconoscibili, rarità di terroir e cuvée con forte narrativa. Nel primo gruppo rientrano etichette che vantano reputazione globale e coerenza: Dom Pérignon (armonia, cura maniacale dell’assemblaggio), Louis Roederer Cristal (purezza cristallina, selezione parcellare), Krug Grande Cuvée e millesimi (complessità orchestrale, lunghi affinamenti), Bollinger R.D. (profondità da autolisi e freschezza di dégorgement recente), Salon Blanc de Blancs Le Mesnil (minimalismo assoluto, un solo cru, solo annate ritenute degne). La seconda direttrice è la rarità: clos monoparcellari come Clos du Mesnil o Clos d’Ambonnay, le vecchie vigne di Pinot Noir in franc de pied, le parcelle gessose più celebri della Côte des Blancs. Qui il prezzo riflette scarsità strutturale e prestigio del luogo. La terza direttrice è narrativa: cofanetti d’artista, edizioni legate a eventi o a personaggi (come le release 007), release tardive (late disgorged), vinothèque con sboccature storiche. Un acquirente facoltoso cerca un’esperienza che viva prima, durante e dopo il calice: dal racconto dell’origine alla scenografia del servizio, fino alla memoria condivisa della serata. A tavola, la scelta non è sempre “caviale e ostriche”: l’alta cucina contemporanea suggerisce pairing audaci ma precisi – anguilla laccata e Champagne ossidativo, carciofo e millesimi cremosi, wagyu scottato con Blanc de Noirs di forza. In termini pratici, chi può spendere preferisce formati grandi (magnum e oltre) per l’effetto scenico e per l’evoluzione più lenta, e pretende filiera di qualità: conservazione impeccabile, documentazione, servizio accurato. Da un punto di vista SEO, il contenuto deve intercettare l’aspettativa di “lista” e al contempo offrire contesto: elenchi ragionati delle Maison top, spiegazioni sui perché (stile, terroir, storia), suggerimenti di abbinamento e note di servizio. Così si massimizzano dwell time e utilità reale. In sintesi, i “ricchi” bevono Champagne che combinano reputazione, unicità e storytelling, ma la regola d’oro resta una: lussuoso è ciò che, nel bicchiere, dimostra la propria qualità al primo sorso e la conferma all’ultimo.

Quali sono i 17 Grand Cru?

Nella classificazione storica della Champagne, il termine “Grand Cru” identifica villaggi con il punteggio massimo nella vecchia Échelle des Crus, cioè territori ritenuti di valore qualitativo superiore per caratteristiche pedoclimatiche e storiche. I 17 villaggi storicamente Grand Cru definiscono una geografia del prestigio che attraversa Montagne de Reims, Vallée de la Marne e Côte des Blancs. Eccoli, con vocazioni sintetiche: Ambonnay (Pinot Noir autorevole, vinosità e finezza), Aÿ (potenza e finezza del Pinot Noir, grande tradizione), Bouzy (corpo e frutto, materia generosa), Louvois (eleganza e struttura), Mailly (verticalità e tensione), Verzenay (freschezza, agrumi, taglio preciso), Verzy (finezza e spezia), Beaumont-sur-Vesle (profilo teso, meno noto ma prezioso), Sillery (stile aristocratico, acidità nobile), Tours-sur-Marne (punto d’incontro qualitativo tra aree), Avize (Côte des Blancs cristallina, gesso puro), Cramant (crema e gesso, scultoreo), Chouilly (fiori bianchi e agrumi luminosi), Oiry (taglio citrino, purezza), Oger (frutto pieno e spessore), Le Mesnil-sur-Oger (austerità minerale, verticalità assoluta), Puisieulx (il meno conosciuto, ma di grande rilievo storico). Questi villaggi non sono marchi, ma origini: ciò che conta è come le Maison e i vigneron interpretano il terroir con agronomia e vinificazione. Alcune cuvée uniscono più Grand Cru per un equilibrio “sinfonico”; altre puntano sulla purezza di un singolo luogo per scolpire un carattere monolitico. Per l’appassionato, conoscere i Grand Cru è una scorciatoia per capire stili: cercare Le Mesnil significa rincorrere gesso e limone; Bouzy e Ambonnay promettono Pinot Noir denso e profondo; Avize e Cramant regalano finezza e luce. Dal punto di vista SEO, elencare i 17 villaggi con brevi note di stile risponde all’intento informazionale e invita a navigazioni interne su singoli cru, favorendo il tempo speso in pagina. In sintesi, Grand Cru è un’indicazione d’origine che guida, non sostituisce, il giudizio nel bicchiere: resta il lavoro del produttore a trasformare un grande luogo in un grande vino.

Qual è lo champagne più prestigioso al mondo?

Stabilire “lo Champagne più prestigioso al mondo” è esercizio affascinante ma scivoloso: prestigio combina qualità intrinseca, storia, rarità, desiderabilità e performance nel tempo. Esistono tuttavia nomi che ritornano con costanza quando si parla di vertice assoluto. Krug Clos du Mesnil è una delle espressioni più pure di Chardonnay da singolo clos a Le Mesnil-sur-Oger: minimalismo del luogo e massimalismo tecnico in cantina, con tempi lunghi e stratificazione aromatica. Salon Le Mesnil rappresenta la radicalità: una sola parcella, solo grandi annate, nessuna versione non millesimata; il risultato è un blanc de blancs verticale, tagliente e rigoroso. Louis Roederer Cristal, nato su commissione imperiale, è oggi una lezione di trasparenza e precisione; nelle versioni Vinothèque o degorgiate tardi raggiunge vette di complessità impressionanti. Dom Pérignon nelle edizioni P2/P3 racconta il tempo come ingrediente, con rilascio differito che svela nuove profondità. Bollinger Vieilles Vignes Françaises è forse l’oggetto del desiderio più raro: micro-parcelle di Pinot Noir a piede franco, resa omaggio a un mondo pre-fillossera. Quale sia “il più prestigioso” dipende allora dal metro di valutazione: rarità estrema (VVF), purezza del luogo (Clos du Mesnil), coerenza storica (Cristal), gestione del tempo (P2/P3), radicalità concettuale (Salon). In sovrapposizione, conta l’emozione: per alcuni il prestigio è la perfezione tecnica, per altri la scarsità raccontabile, per altri ancora la tradizione che attraversa i decenni. In chiave SEO, rispondere proponendo una rosa di candidati con motivazioni aiuta a intercettare più query correlate (“Clos du Mesnil prezzo”, “Salon annate migliori”, “Cristal Vinothèque”) e consolida l’autorevolezza della pagina. In conclusione, il “più prestigioso” è un podio a cinque posti: cambia la medaglia d’oro a seconda di chi giudica, ma la sensazione di toccare il vertice resta comune quando il calice unisce purezza, profondità e memoria.

Qual è la marca di champagne migliore?

La richiesta di “migliore marca di Champagne” semplifica un panorama che vive di stili, terroir e filosofie diverse. La risposta efficace non è una classifica rigida, ma un orientamento per profilo gustativo. Krug è sinonimo di complessità e stratificazione: l’arte dell’assemblaggio portata all’estremo, lunghi affinamenti, trame profonde, ossatura gastronomica; ideale per chi cerca emozione intellettuale nel calice. Bollinger rappresenta struttura e vinosità, con il Pinot Noir come protagonista e una coerenza stilistica che rende le cuvée adatte alla tavola e all’invecchiamento; perfetta per chi ama materia e definizione. Dom Pérignon incarna armonia e finezza: ricerca dell’equilibrio perfetto, controllo maniacale del dettaglio, capacità di emozionare con eleganza sobria. Louis Roederer combina trasparenza del frutto e rigore: Cristal e i millesimi raccontano purezza, mentre la gamma classica è un benchmark di finezza. Ruinart, soprattutto nel Blanc de Blancs, è un inno alla luce della Côte des Blancs: fiori, agrumi, gesso. Altre case come Pol Roger, Veuve Clicquot, Perrier-Jouët, Jacquesson, Egly-Ouriet (vigneron di riferimento) arricchiscono la tavolozza. Il “meglio” dipende da cosa si cerca: spina acida verticale (Côte des Blancs), potenza fruttata (Montagne de Reims), morbidezza glicerica (Vallée de la Marne). In ottica SEO, offrire un ventaglio ragionato soddisfa l’intento comparativo e stimola click su query correlate (miglior champagne per cena, marca per regalo, marche per collezionare). Un consiglio pratico per scegliere: chiarisci l’occasione (aperitivo, cena, brindisi formale), il budget e il gusto (frutto vs. mineralità, cremosità vs. tensione). Poi seleziona due opzioni “sicure” e una più curiosa: in questo modo copri palati diversi senza perdere l’identità del servizio. La migliore marca, in definitiva, è quella che corrisponde alla tua idea di eleganza nel bicchiere, oggi – e che domani saprà sorprenderti di nuovo.

Che Champagne regalare per fare bella figura?

Un regalo di Champagne efficace unisce tre qualità: riconoscibilità, coerenza di gusto e presentazione. Per fare bella figura, servono bottiglie che parlano sia agli esperti sia a chi si avvicina al mondo delle bollicine di lusso. Ruinart Blanc de Blancs è un passe-partout: elegante, floreale, agrumato, con packaging pulito che comunica subito classe. Bollinger Special Cuvée è la scelta per chi apprezza struttura e gastronomicità: fa figura in tavola e spesso sorprende per profondità rispetto al prezzo. Dom Pérignon Vintage è l’icona del dono importante: chi riceve riconosce immediatamente il prestigio e la coerenza; perfetto per milestone personali o professionali. Perrier-Jouët Belle Epoque, con la sua celebre bottiglia floreale, unisce estetica e bontà, ideale quando il design del cofanetto conta. Per un tocco da intenditore, una cuvée d’annata Grand Cru da produttori affidabili racconta attenzione e cura nella scelta. Oltre all’etichetta, curare il come dona valore: scrivi un biglietto con suggerimenti di servizio (8–10 °C per non evoluti, 10–12 °C per millesimi), indica un abbinamento (ostriche, crudi di mare, capesante, pollame nobile, tartufi bianchi su uova morbide), suggerisci il calice (tulipano ampio, non flute stretto). Se il regalo deve viaggiare, usa imballi anti-shock e, d’estate, spedizioni refrigerate. In ottica SEO, questo paragrafo risponde a un intento transazionale-informativo: l’utente vuole una lista breve ma affidabile e consigli pratici per “non sbagliare”. Un’altra mossa è proporre due alternative per budget: una “sicura” sotto una certa soglia e una “wow” sopra; così si abbracciano più ricerche senza diluire l’autorevolezza. Ricorda: la bella figura non nasce solo dal prezzo, ma dalla coerenza tra persona, occasione e stile della bottiglia. Un Dom Pérignon a un amante del minimalismo gastronomico brilla; una Special Cuvée a chi ama la cucina di sostanza è centrata; una Belle Epoque per chi apprezza l’arte è perfetta. Il lusso, quando è ben scelto, fa sempre rima con pertinenza.

Qual è il miglior Champagne italiano?

La domanda contiene un piccolo fraintendimento utile a chiarire: “Champagne” è esclusivamente francese e nasce nella regione omonima, con disciplinare e metodo tradizionale rigorosi. In Italia, però, esistono straordinarie bollicine metodo classico che possono competere per qualità e personalità con molte etichette francesi. In cima alle preferenze degli appassionati troviamo Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, Trentino, chardonnay in purezza con lunghissimi affinamenti, capace di coniugare cremosità, mineralità e longevità impressionanti. Cà del Bosco Annamaria Clementi, dalla Franciacorta, è un riferimento per complessità e struttura, frutto di selezioni rigorose e dosaggi misurati; ideale per la tavola importante. Bellavista Vittorio Moretti interpreta con potenza e precisione lo stile della casa; Ferghettina Milledì porta luce e agilità; TrentoDoc da produttori come Altemasi, Rotari, Abate Nero arricchiscono l’offerta con ottimi rapporti qualità/prezzo. In Alto Adige, alcuni metodo classico da altitudini importanti aggiungono freschezza e profumi nitidi. Come scegliere “il migliore” per te? Definisci l’occasione (aperitivo, cena gourmet, brindisi formale), il gusto (mineralità citrina vs. frutto maturo, tostature vs. florealità) e il budget. Poi valuta l’annata e il tempo sui lieviti: più lungo è l’affinamento, più aumenta la complessità (pane, nocciola, miele, spezie) e si affina il perlage. Il servizio conta: 8–10 °C per cuvée giovani, 10–12 °C per riserve; calici a tulipano ampio per liberare l’aroma. In ottica SEO, abbinare i nomi noti a consigli pratici massimizza l’utilità e rende il contenuto evergreen, perché le best practice di scelta e abbinamento evolvono lentamente. Infine, non c’è rivalità: l’Italia non deve “imitare” la Champagne, ma esprimere territori e stili propri. Il bello sta nella complementarità: un Giulio Ferrari su crudi dell’Adriatico, un’Annamaria Clementi su volatili e funghi, un TrentoDoc su cucina di montagna. Così il termine improprio “miglior Champagne italiano” diventa il pretesto per scoprire ciò che di meglio offre il metodo classico italiano.